Lire la suite

(Paris, 1755 – id., 1830)

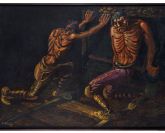

Trait de bravoure et de patriotisme de plusieurs soldats français détenus en prison, 1794

Huile sur toile

40,6 x 61 cm

Provenance

– Peint entre avril et juin 1794 pour le concours de peinture de l’an II ; l’artiste reçoit un second prix d’un montant de 9000 L.

– Vente de l’artiste, Paris, 9-10 avril 1827, lot 76.

– Vente à Paris, Antonini Renaud, 17 mars 1971, lot 41.

– Vente à Rio de Janeiro, Ernani, 21 novembre 1977, lot F.57.

– Rio de Janeiro, collection particulière.

– Vente à New York, Sotheby’s, 28 mai 1981, lot 18.

– New York, collection particulière jusqu’en 2018.

Exposition

– Paris, 1794, Concours de l’an II.

VENDU

Acquis par le musée de la Révolution française de Vizille

L’oeuvre de Nicolas-Antoine Taunay défie la traditionnelle hiérarchie des genres picturaux, et est, à cet égard, emblématique de la crise que traverse l’ordre académique au cours de la Révolution, puis des accommodements que les besoins de la propagande y introduisent sous l’Empire. La formation de ce fils d’orfèvre chimiste préfigure d’ailleurs déjà cette évolution : de l’atelier de Lépicié, un peintre d’histoire converti à la scène de genre, avec lequel il étudie en 1768-1772, il passe dans celui de Brenet, l’un des rénovateurs de la grande peinture, auprès duquel il se perfectionne dans l’imitation de la figure humaine et acquiert le sens des formes nobles et l’art de composer avec grandeur. Il prend ensuite des leçons du peintre de batailles Casanova, sans doute jusqu’au départ de ce dernier pour Vienne en 1783, et reçoit les conseils de Joseph Vernet. L’artiste qui naît de ce parcours multiple est un peintre complet : il a un goût prononcé pour les scènes de genre – avec une prédilection pour les scènes de liesse populaire –, il est pleinement paysagiste, tout en étant, de tous les contemporains du genre, celui qui maîtrise la

figure humaine au plus haut degré.

Agréé à l’Académie en 1784 comme peintre de paysage, Taunay obtient la même année une place de pensionnaire à l’Académie de France à Rome grâce au soutien de Pierre, Premier peintre du roi, et de Joseph Marie Vien. Il rejoint ainsi l’importante colonie d’artistes français pensionnés par le roi (Chaudet, Drouais, Percier, Michallon…) et hors l’Académie (Bidault, Chauvin, Hennequin, Prud’hon, Sablet, Wicar…), et fréquente sans doute David, venu peindre le Serment des Horaces, à en juger par ses dessins urbains aux géométries rigoureuses, comparables aux recherches contemporaines de David sur ce thème. La Révolution offre des sujets nouveaux à ce peintre doué pour saisir le caractère de ses contemporains, mais sous la Terreur il préfère se retirer à Montmorency, dans le havre du petit Mont-Louis, ancienne demeure de Jean-Jacques Rousseau. Il est membre de l’Institut dès sa création en 1795, obtient au cours de la décennie plusieurs prix d’encouragement, mais la prospérité ne vient qu’avec le Consulat. Ayant démontré son aptitude à développer des compositions en grand avec l’Extérieur d’un hôpital militaire (Salon de 1798, Versailles, Musée national du château), il recevra régulièrement des commandes jusqu’à la fin de l’Empire. La geste militaire lui inspire ses inventions visuelles les plus marquantes (Bataille du Pont de Lodi, Boissy-Saint- Léger, château de Grosbois ; Passage de la Guadamarra, Versailles, Musée national du château) et montre, en comparaison des petits tableaux d’agrément qu’il peint pour les amateurs, l’étendue de son talent.

En 1815, craignant que le changement de régime ne lui soit défavorable, il saisit l’offre qui lui est faite de participer à une mission à Rio de Janeiro pour y créer un Institut des beaux-arts sur le modèle français. Le seul bénéfice qu’il tirera de cette mission, marquée par des conflits d’ego entre artistes et par le défaut de clientèle, sera la découverte de la nature exotique qui lui inspirera nombre de tableaux. Si plusieurs de ses fils restent au Brésil, Nicolas-Antoine revient en France en 1821. Sa vie n’y est pas plus heureuse : il obtient peu de commandes, les Bourbons le snobent et il perd son frère Auguste et son fils Adrien au Brésil.

Au printemps 1794, le Comité de salut public organisa des concours de peinture, de sculpture et d’architecture – les concours de l’an II –, afin d’entretenir le patriotisme des artistes que la Révolution a privés des moyens de subsister en raison de la défection des mécènes traditionnels et de la raréfaction des clients particuliers. Les peintres furent libres de choisir leur sujet, pourvu qu’ils représentassent les « époques les plus glorieuses de la Révolution française ». Le choix de Taunay, comme de nombreux peintres de genre, se porta sur un trait de bravoure donnant lieu à la description d’un élan populaire. Les représentants du peuple près l’armée des Pyrénées-Occidentales relatèrent à la Convention, le 18 pluviôse an II (6 février 1794), comment une bataille fut remportée à Saint-Jean-de-Luz contre les Espagnols grâce au zèle de prisonniers militaires : « Aux premiers coups de canon qui se sont fait entendre, tous les prisonniers près le tribunal militaire de Chauvin-Dragon [ci-devant Saint-Jean-de-Luz] ont fait presser le général de leur donner la permission d’aller combattre. Leur prière était si vive et si souvent réitérée qu’ils ont obtenu cette permission. L’un d’eux était officier ; il se présente à leur tête, il répond de tous, et tous jurent de vaincre. Arrivés au champ de bataille, ils sont en effet vainqueurs ; et, pour accomplir leur serment, ils reviennent, déposent leurs armes, rentrent dans les prisons et reprennent leurs fers1. »

La Convention nationale vit dans ce trait de vertu un exemple à diffuser auprès de toutes les armées de la République par le biais de son bulletin, exemple d’autant plus positif que l’histoire se concluait par la libération des prisonniers combattants2. Mais c’est le moment antérieur de leur retour en prison, dans le fort de Socoa, qu’a choisi de représenter Taunay. Il lui offrait la possibilité de développer le genre d’action

qu’il affectionnait, le mouvement d’un peuple en liesse sur la place publique, manifestant son enthousiasme par une variété d’attitudes expressives – acclamations, levers de chapeaux, bonnet rouge et couronnes de lauriers brandis. À défaut de connaître la topographie des lieux, Taunay inventa une esplanade monumentale dans laquelle s’articulent les tours cylindriques du fort rappelant approximativement l’édifice de Vauban, et régla les proportions de l’ensemble de manière à donner une grande ampleur spatiale à cette scène de petites dimensions. Le Trait de bravoure figura en bonne place parmi les récompenses distribuées par le jury du concours, puisqu’il obtint un second prix, d’un montant de 9000 livres, attribué pour l’exécution d’un tableau laissé au choix de l’artiste. L’état des finances publiques ne lui permit guère que d’obtenir la moitié de cette somme3, mais la commande dont Taunay s’acquitta néanmoins fut celle qui contribua le plus à établir sa réputation, l’Extérieur d’un hôpital militaire.

Les dimensions de notre tableau correspondent à l’esquisse de présentation soumise au concours. Rapidement tombé dans l’oubli, le sujet fut assez tôt source de confusion. Tandis que l’oeuvre était assimilée à la prise de la Bastille dans une vente de 1827, le sujet de son esquisse préparatoire, correctement identifié dans le catalogue d’une vente de 1831, était localisé à Besançon, erreur géographique qui a perduré jusqu’à nos jours4. Une erreur de transcription du sujet sur le registre d’enregistrement du concours de l’an II est la cause de l’oubli de Saint-Jean-de-Luz. Ignorant que cette ville avait été rebaptisée Chauvin-Dragon sous la Révolution, les historiens interprétèrent le dernier vocable comme la catégorie militaire des héros de l’histoire : ils devinrent « les soldats de Chauvain, Dragons ». On ignore en revanche comment le nom de la ville bourguignonne vint à se substituer à celui de la cité basque. (M.K.)

1. Réimpression de l’ancien Moniteur, 3e série, IV, 1861, p. 458, 26 pluviôse an II (14 février 1794).

2. Collection générale des décrets rendus par la Convention Nationale, XVIII, pluviôse an II, p. 211.

3. Claudine Lebrun Jouve, Nicolas-Antoine Taunay, Paris, 2003, p. 190.

4. Ibid.

Réduire

Lire la suite

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

-165x133.jpg) Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Patrice Giorda

né en 1952

Patrice Giorda

né en 1952

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Camille Rogier

(1810-1896)

Camille Rogier

(1810-1896)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

-165x133.jpg) Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

-165x133.jpg) Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

-165x133.jpg) Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

-165x133.jpg) Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

-165x133.jpg) Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

-165x133.jpg) Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

-165x133.jpg) Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

-165x133.jpg) Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

-165x133.jpg) Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

-165x133.jpg) Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

-165x133.jpg) Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

Élisabeth Sonrel

Élisabeth Sonrel

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)