Lire la suite

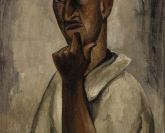

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

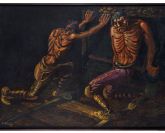

Le Martyre de Sainte Agnès

Plume et encre brune, lavis gris, sur traits de graphite, avec mise au carreau (numérotée en bas et à droite

57 x 48 cm.

Le nom de Fabre est, avec ceux de Drouais, de Gérard, de Girodet, de Gros et d’Isabey, l’un des titres de gloire de Louis David. Rejoignant l’atelier que ce jeune maître vient d’ouvrir à son retour triomphant de Rome, en 1781, ces premiers élèves vont constituer la relève de l’école française, non sans d’âpres rivalités parfois. Pour augmenter ses chances au concours de peinture historique de 1787, qu’en définitive il remportera, Fabre n’hésite pas à faire disqualifier son condisciple Girodet en dénonçant les études corrigées par leur maître que ce dernier a rapportées en loge. Devenu pensionnaire de l’Académie de France à Rome, Fabre va d’abord explorer, dans le cadre des travaux académiques réglementaires, le langage de la modernité par ce qui la définit en premier lieu, le nu masculin, se mesurant sur ce terrain à son aîné Drouais, avant d’être de nouveau concurrencé par Girodet, qui le rejoint comme lauréat du prix de 17891. Le renversement de la monarchie jette un trouble dans la communauté artistique française en 1792 : Fabre n’est pas aux côtés des davidiens qui embrassent la cause républicaine. Tandis que la mise à sac du palais Mancini, siège de l’Académie, et la traque de patriotes français les dispersent à travers la Péninsule, c’est à Florence que Fabre choisit de se rendre et d’attendre la fin de la Révolution pour finalement, s’y établir durablement.

La sympathie que lui témoignent la comtesse d’Albany et son compagnon le poète Alfieri, qui se sont installés à Florence après avoir fui Paris en août 1792, va établir la renommée de l’artiste émigré. Les aristocrates anglais et russes qu’il rencontre dans le salon de la comtesse fournissent le principal contingent de sa première clientèle, le contraignant toutefois à délaisser la peinture d’histoire pour le portrait. Tandis qu’il renoue avec les autorités françaises sous le Consulat et s’attache les faveurs de certains membres du personnel de l’Empire et de Napoléonides, au moment du rattachement de la Toscane à la France, Fabre n’en reste pas moins à l’écart du milieu hyperconcurrentiel de Paris, élargissant ses liens avec le monde culturel italien. Florence, qu’il ne quittera qu’en 1825, et Montpellier, sa ville natale avec laquelle il garde de fortes attaches et où il se retire à la fin de sa vie, sont les deux pôles qui magnétisent sa carrière. Le musée qui porte aujourd’hui son nom, créé à partir de sa collection léguée à la ville de Montpellier, conserve aujourd’hui la plupart de ses œuvres (2).

Sa coexistence, durant plusieurs décennies, avec les chefs-d’oeuvre de la peinture italienne a contribué à conditionner l’exercice de son art. Dans tous les genres qu’il a pratiqués transparaît l’assimilation des modèles canoniques, ce que la feuille du Martyre de sainte Agnès illustre de manière magistrale. La découverte de ce projet inédit pose par ailleurs le problème du rapport de Fabre à la peinture religieuse, loin d’être négligeable tout en apparaissant comme la partie la moins aboutie de son œuvre de peintre d’histoire.

Dès ses débuts, les thèmes bibliques tiennent plus de place dans les travaux du pensionnaire de l’Académie de France à Rome que chez aucun autre de ses compatriotes. Même si cet intérêt n’a rien de surprenant avant l’avènement de la République et

la déchristianisation qui s’ensuit – la peinture religieuse recouvre une grande partie des commandes royales jusqu’en 1789 –, le choix de peindre un Saint Sébastien et un Abel expirant (tous deux au musée Fabre), en guise d’envois de Rome, est inhabituel dans cet exercice qui privilégie le nu antique depuis le directorat de Vien. Le projet de la Prédication de saint Jean-Baptiste (nombreuses œuvres préparatoires à Montpellier) et le tableau de Suzanne et les vieillards (idem), confirment son ambition dans son genre. Si cette inspiration s’efface dans les années 1790, lorsque l’artiste, retiré à Florence, doit peindre desportraits pour vivre (La Délivrance de saint Pierre commandée par lord Bristol au cours de ces années n’a probablement jamais été menée à son terme), elle réapparaît vers 1800 dans des compositions dessinées – des pensées non concrétisées, tels Le Christ et la femme adultère ou Le Massacre des Innocents –, et surtout dans les deux tableaux majeurs que sont La Sainte Famille et La Vision de Saül, peints en 1801, tous deux conservés à Montpellier. La tendance s’accentue sous l’Empire : il conjugue en 1805 le thème de la Madeleine pénitente à sa prédilection pour le paysage (musée Fabre), exécute un Saint Jérôme pour la comtesse d’Albany en 1807 (idem), s’intéresse à l’histoire de Moïse et médite intensément sur la Passion du Christ dans le cadre d’un projet de commande d’origine montpelliéraine envisagé en 1809.

Si les tableaux religieux de Fabre aujourd’hui conservés démontrent une heureuse inspiration, puisée notamment dans ses échanges avec Alfieri, nombreux sont les projets qui n’ont pas dépassé le stade du dessin, faute d’avoir vu leur commande se concrétiser. Le Martyre de sainte Agnès en témoigne, qui, en dépit d’une mise au carreau indiquant un stade avancé de son élaboration, ne semble pas avoir eu de suite et n’est connu par aucune autre étude. Cette impressionnante feuille, récemment identifiée, la plus grande composition dessinée aujourd’hui connue de Fabre, réunit tous les caractères graphiques de l’artiste, à la fois l’écriture preste du croquis, qui trace avec négligence l’anatomie (ill. 1), laissant la plume produire les formes dans un fouillis de lignes, et l’atmosphère chromatique obtenue par l’association de l’encre brune et du lavis gris. Vigoureusement cernées, modelées par l’encre grise, les figures acquièrent une monumentalité qui préfigure l’effet du tableau.

Le parti d’une composition verticale confirme la familiarité de l’artiste avec les tableaux d’autels produits sous la Contre-Réforme, les trois scènes de la Passion dessinées en 1809 trahissant une préférence pour les solutions plastiques dans l’esprit des Carrache (Descente de Croix, ill. 2, Déploration et Mise au tombeau, ill. 3, toutes trois au musée Fabre). L’expressivité pathétique du Martyre de sainte Agnès montre que l’artiste a aussi été séduit par les productions plus baroques du Seicento. (M.K.)

1. Voir Thomas Crow, L’Atelier de David. Émulation et Révolution, Paris, Gallimard, 1997, p. 157-163.

2. Les éléments de cette notice sont empruntés aux travaux de Laure Pellicer, dont l’essentiel se trouve réuni dans le catalogue de l’exposition qu’elle a dirigée avec Michel Hilaire, François-Xavier Fabre (1766-1837), de Florence à Montpellier, Montpellier, musée Fabre, 2007.

ill. 1. Saint Jean-Baptiste prêchant. Plume et encre brune, 26,1 x 19,5 cm. Venise, Galleria dell’Accademia.

ill. 2. Descente de Croix, vers 1809. Plume, encre brune, lavis gris sur mise au carreau, 30,7 x 23 cm. Montpellier, musée Fabre.

ill. 3. Mise au tombeau, vers 1809. Plume, encre brune, lavis brun et gris, 37,5 x 28,5 cm. Montpellier, musée Fabre.

Réduire

Lire la suite

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

-165x133.jpg) Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Patrice Giorda

né en 1952

Patrice Giorda

né en 1952

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Camille Rogier

(1810-1896)

Camille Rogier

(1810-1896)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

-165x133.jpg) Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

-165x133.jpg) Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

-165x133.jpg) Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

-165x133.jpg) Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

-165x133.jpg) Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

-165x133.jpg) Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

-165x133.jpg) Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

-165x133.jpg) Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

-165x133.jpg) Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

-165x133.jpg) Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

-165x133.jpg) Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

Élisabeth Sonrel

Élisabeth Sonrel

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)