Lire la suite

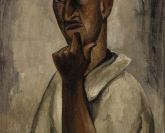

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

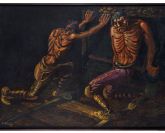

La Mort d'Alceste, ou L'Héroïsme de l'amour conjugal

Huile sur toile

96 x 107 cm

Provenance

- France, collection particulière jusqu'en 2018

Cet Aixois d’origine modeste a été encouragé dans sa jeunesse par Dandré-Bardon à suivre la carrière des arts. Arrivé à Paris en 1767, il entre dans l’atelier de Lagrenée l’aîné, maître auprès duquel il va contracter le goût des formesantiques et le sens de la mesure, aussi bien dans l’expression des sujets que dans le maniement du pinceau. Lauréat du prix de Rome de 1773, il intègre l’École royale des élèves protégés avant Rome, en 1775, en même temps que David primé la même année. Si les noms des deux élèves sont souvent cités comme les plus méritants, Peyron est considéré comme « le plus fort de la bande » du palais Mancini (selon le mot de Pierre, Premier peintre du roi), jusqu’à ce que David accomplisse, en 1780, sa métamorphose. Peyron est révélé au public romain par l’exposition des pensionnaires de 1778, avec la grande esquisse des Jeunes Athéniens et Athéniennes tirant au sort pour être livrés au Minotaure (Londres, Apsley House). Présenté l’année suivante, Bélisaire recevant l’hospitalité d’un paysan (Toulouse, musée des Augustins) apparaît comme un jalon important sur le chemin de la rénovation du grand genre et lui vaut la protection particulière du comte d’Angiviller, directeur des Bâtiments du roi. S’inspirant de l’art de Poussin autant que de l’art antique, Peyron a su éviter le défaut du « style froid » en introduisant dans son imitation plus de naturel que ses aînés Vien (celui de la maturité du moins) et Lagrenée.

Mais sa place dans l’histoire de la peinture française se mesure à l’aune de l’ascension de David, qui ne cesse, à partir de cette date, de progresser et de surprendre. Le rapport de force entre les deux hommes s’inverse lorsque David décide, en 1780, de précipiter son retour à Paris pour y conquérir l’Académie et le public du Salon, tandis que Peyron, moins stratège, préfère prolonger son séjour à Rome jusqu’en 1782 et diffère sa réception à l’Académie jusqu’en 1787. Tandis que David impose sa modernité au cours de la décennie, Peyron peine à convaincre : le pathétisme de sa Mort d’Alceste (Paris, musée du Louvre) pèche par affectation face à l’énergie du Serment des Horaces à l’exposition de 1785, et sa réticence à exposer sa Mort de Socrate (Paris, Assemblée nationale) au Salon suivant, alors que le tableau de David sur le même sujet est acclamé, apparaît comme un aveu d’infériorité. La Révolution prive le peintre des fonctions d’inspecteur général de la Manufacture des Gobelins qu’il devait aux bons soins de d’Angiviller depuis 1785. Les bouleversements politiques ayant réduit les opportunités de commandes, Peyron traverse la période en participant à diverses commissions et tire l’essentiel de ses ressources de dessins d’illustration. Sa santé fragile n’est pas étrangère à son manque d’ambition artistique jusqu’à la fin de sa vie ; s’il conserve le respect et l’amitié de ses pairs, il n’est pas en mesure de faire valoir sa candidature à l’Institut. Se souvenant que son ancien condisciple du palais Mancini avait été pour lui un exemple avant de devenir un rival, David déclara sur sa tombe : « Peyron m’a ouvert les yeux1. »

La mort d’Alceste est le sujet d’une commande royale de dix pieds carrés que Peyron exposa au Salon de 1785 sous le titre de L’Héroïsme de l’amour conjugal (ill. 1). Le peintre expliqua dans le livret le moment de la tragédie d’Euripide qui l’inspira plus particulièrement : « Alceste s’étant dévouée volontairement à la mort pour sauver les jours de son époux, fait ses adieux à son mari que le désespoir accable ; et, après lui avoir fait promettre de rester fidèle à sa mémoire, elle lui confie ses enfants, dont elle est entourée, et qui, baignés de larmes, participent à la douleur d’une si cruelle séparation, à la proportion de leur âge. Les femmes plongées dans la tristesse remplissent le Palais de deuil, et la statue de l’hymen est voilée à jamais, comme ne devant plus éclairer d’autres embrassements2. »

Le sujet larmoyant exprime parfaitement le genre de sensibilité de Peyron, ancré dans un dix-huitième siècle qui cultive le goût du pathos, sans oublier la leçon funèbre du Testament d’Eudamidas de Poussin (Copenhague, Statens Museum for Kunst), maître ancien qu’il prise au plus haut degré. Mais la surenchère lacrymale, amplifiée par la tonalité sombre de la scène, vise aussi à dépasser le précédent de David sur le thème de la déploration conjugale, La Douleur d’Andromaque, exposé deux ans plus tôt (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, dépôt au musée du Louvre). Dans une lettre à Jean-Baptiste Descamps, Charles-Nicolas Cochin a parfaitement analysé cette erreur de stratégie de la part de Peyron et des autres rivaux de David, au moment où ce dernier, prenant le contre-pied de ses recherches précédentes, impose le nouveau standard héroïque du Serment des Horaces : « David a été le véritable vainqueur du Salon […] son tableau était au dessus de tous les autres, d’autant plus qu’il a abandonné cette couleur noire qu’il avait mise à la mode, et que les autres n’ont saisie qu’à son imitation. C’est un piège qu’il leur a tendu involontairement. […] Vincent et Peyron ont été principalement les victimes de cette mauvaise mode. […] celui qui perdait le plus était Peyron qui sans nécessité […] s’était avisé de rembrunir tout son tableau au point qu’à peine voyait-on ce que faisaient les figures3. »

C’est précisément ce défaut que le peintre a corrigé dans une seconde version de La Mort d’Alceste, réduite au format d’un tableau de cabinet, datée de 1794 (ill. 2), dont le succès est par ailleurs attesté par notre réplique autographe4. L’éclaircissement de la palette, s’accordant à un clair-obscur moins vif, donne toute son éloquence au langage pathétique des drapés tombants, dont Peyron aime revêtir ses figures jusqu’à l’excès. Il a également apporté à la composition des changements qui en renouvellent l’intérêt, dans les positions et les postures des figures. La seule différence qui distingue notre exemplaire de celui de Raleigh est son format plus large de dix centimètres, donnant un peu plus d’air à la scène que le format rigoureusement carré de la commande royale originelle, plus contraignant. Peyron répéta souvent ses compositions pour répondre à la demande des amateurs. Ces répliques de ses oeuvres les plus admirées contribuèrent à prolonger sa renommée lorsque, après 1789, ses nouvelles productions étaient reçues dans l’indifférence. (M.K.)

1. T. B. Emeric-David, « Peyron », Biographie universelle ancienne et moderne, XXXIII, Paris, p. 553. La monographie de Pierre Rosenberg et Udolpho van de Sandt, Pierre Peyron, 1744-1814, Neuilly-sur-Seine, Arthena, 1983, reste l’ouvrage de référence sur l’artiste.

2. Explication des peintures, sculptures et autres ouvrages de Messieurs de l’Académie royale […], Paris, 1785, p. 41-42, n° 178. Voir Rosenberg et Van de Sandt, 1983, p. 120-122.

3. Cochin à Descamps, 21 octobre 1785, voir Christian Michel (éd), « Lettres adressées par Charles-Nicolas Cochin fils à Jean-Baptiste Descamps », Correspondances d’artistes des XVIIIe et XIXe siècles, Archives de l’art français, XXVIII, Nogent le Roi, Jacques Laget, 1986, p. 97.

4. Sur la version de Raleigh, voir la notice d'Udolpho van de Sandt dans Alan Wintermute (dir.), 1789 : French Art During the Revolution, cat. exp. New York, Colnaghi, n° 41, p. 260-265. U. van de Sandt a confirmé que notre version était une réplique autographe du tableau de Raleigh.

Réduire

Lire la suite

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

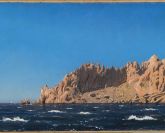

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

-165x133.jpg) Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Patrice Giorda

né en 1952

Patrice Giorda

né en 1952

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

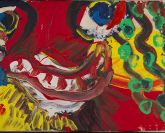

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

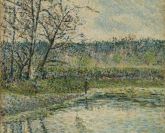

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Camille Rogier

(1810-1896)

Camille Rogier

(1810-1896)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

-165x133.jpg) Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

-165x133.jpg) Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

-165x133.jpg) Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

Eugène Roger

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

-165x133.jpg) Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

-165x133.jpg) Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

-165x133.jpg) Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

-165x133.jpg) Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

-165x133.jpg) Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

-165x133.jpg) Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

-165x133.jpg) Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

-165x133.jpg) Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

Élisabeth Sonrel

Élisabeth Sonrel

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)